关于海棠引发的古诗词鉴赏(海棠古诗原文及翻译)

公元1080年(即宋神宗元丰三年)二月份,苏轼初到黄州(今湖北黄冈),他因“乌台诗案”被贬至此,寓居定惠院。苏轼发现院子东面杂花乱草之间,有一株美丽的海棠,当地人不识其名贵,无人欣赏,苏轼在树下流连,像遇到了知己,写下一首《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也》:

江城地瘴蕃草木,只有名花苦幽独。

嫣然一笑竹篱间,桃李漫山总粗俗。

也知造物有深意,故遣佳人在空谷。

自然富贵出天姿,不待金盘荐华屋。

朱唇得酒晕生脸,翠袖卷纱红映肉。

林深雾暗晓光迟,日暖风轻春睡足。

雨中有泪亦凄怆,月下无人更清淑。

先生食饱无一事,散步逍遥自扪腹。

不问人家与僧舍,拄杖敲门看修竹。

忽逢绝艳照衰朽,叹息无言揩病目。

陋邦何处得此花,无乃好事移西蜀?

寸根千里不易致,衔子飞来定鸿鹄。

天涯流落俱可念,为饮一樽歌此曲。

明朝酒醒还独来,雪落纷纷那忍触。

海棠在苏轼笔下好似仙子一般的美人,流落在这无人相识的山谷,苏轼与她倾心交谈共饮一杯,吟唱同是天涯沦落的诗篇,表示明天酒醒后还会独自前来,只怕海棠花瓣如雪片纷飞不忍触摸了。

这是一个令人百般感慨的孤寂之春。一天雨后初晴,苏轼又一个人拄着拐杖出来挑野菜散心,走过无人的秋千,池塘边蛙声一片,雨后浮萍漂着又重聚在一起,海棠花已经全部落尽了,像梦一样消失得无影踪,梅子新长出来了,木芍药在一去不返的春天之后独自殷勤开放。满怀心事的苏轼写下《雨晴后步至四望亭下鱼池上遂自乾明寺前东冈上归二首》,其一为:

雨过浮萍合,蛙声满四邻。

海棠真一梦,梅子欲尝新。

拄杖闲挑菜,秋千不见人。

殷勤木芍药,独自殿余春。

苏轼的人生经历亦如“海棠真一梦”,这只是一个开始。但苏轼不同常人,他的读书思考也高于常人,他有自我化解的能量。

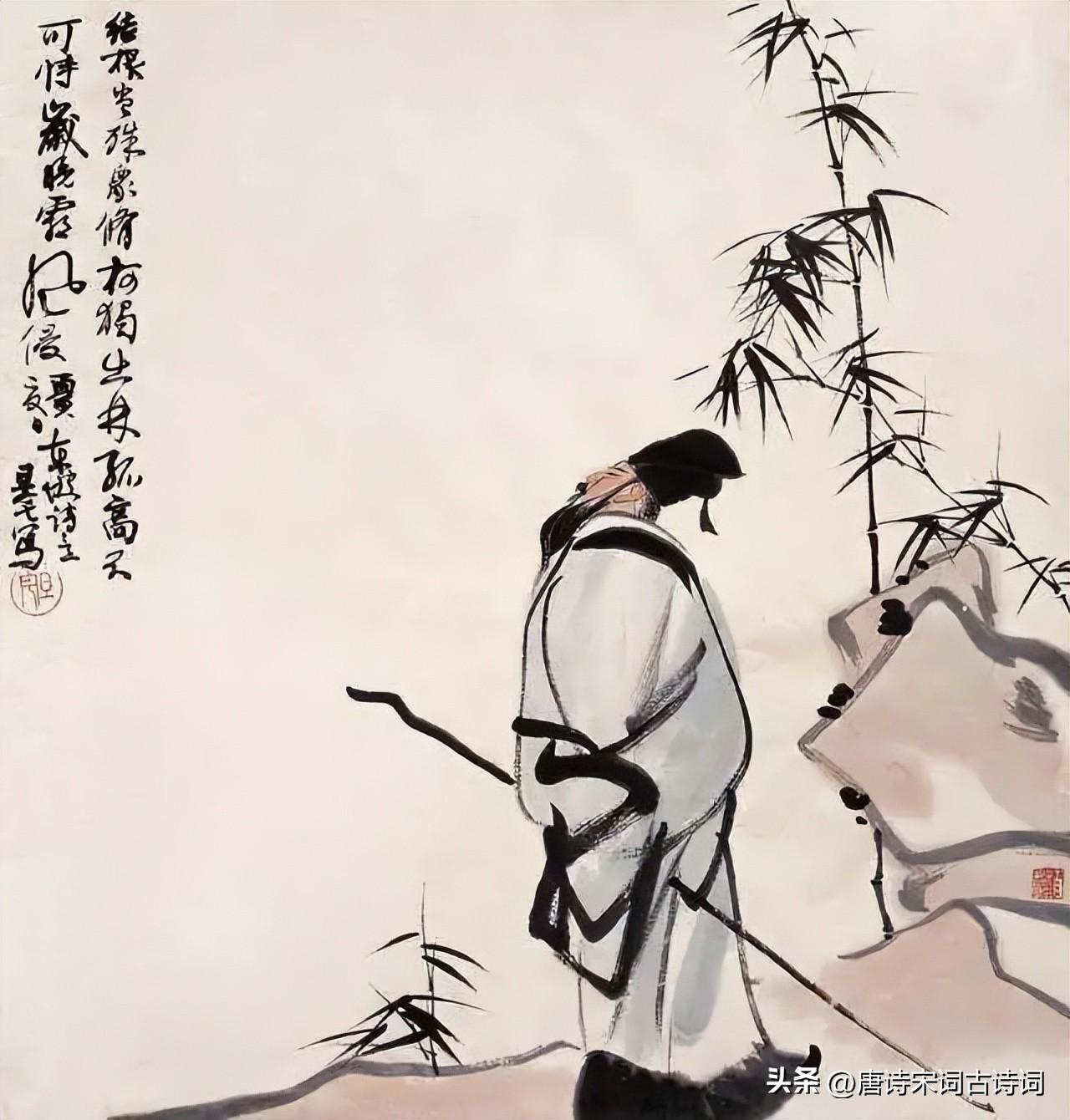

1084年,苏轼已被贬谪黄州五个年头,内心的寂寥寡欢自不必说。一个春色渐浓的夜里,苏轼又一个人散步,春风袅袅,月光清凉,海棠独自开放,苏轼见状点起蜡烛,在此相照、相伴,就像一种相知:

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

担心夜深天黑花儿睡去,所以秉烛照亮这一片美丽,把人与花的共寂寥写得如此浪漫、唯美、有生趣,将冷清都化解了,不仅自愈,也使读的人感受到了一种别致的雅趣,画面色彩亦如海棠花般明丽起来。

这种转化方式是独属于苏东坡的,他有内心转化的能量,所以他会有那些“大江东去”般气势的豪放词,他的豪放不是狂言嚎唱以壮心胸,而是他达观明慧的心态,是领悟到了“造物者之无尽藏”,因而有了天地间生命力的蓬勃之气,每每读来都让人禁不住想套用米芾一个句式:“苏子苏子,大哉苏子。”

苏轼担心海棠在夜深时孤寂睡去,八百多年后的1950年,一个日本文人在凌晨四点醒来,发现海棠花未眠——他就是川端康成,他在散文《花未眠》中的这句“凌晨四点钟,海棠花未眠”,道尽了寂寂长夜无人言说的孤独,引起无数人的共鸣,成了几代人的传颂经典,这美丽的寂寞与伤愁,幽远得没有尽头,触到内心就在里面沉下去了,没有一点转还,似乎是一种对孤独凋谢之美的沉迷。

我每回读到,都会想起苏轼的海棠,东坡式的转化里面有孤寂的美,也有温暖的情。川端康成这句如果不被单独拎出来浮想赏读,后面一段其实还有一句:“一朵花若是美的,就要生存下去。”这句话少了些惆怅,有了一些生命的慰藉,然而二十年后,已获得了诺贝尔文学奖的川端康成,却口含煤气管自杀了,决绝让生命戛然而止,没有一句遗言。

早年读川端康成,是因为山口百惠,她与三浦友和饰演的《伊豆舞女》纯美动人,引发我找来原著,又连着读了他的系列小说,唯美细腻的文字,充满了空寂与哀伤,让人真切感受到了日本文化“否定的美学”。日本文学充满了对美与死亡的极致追求,这似乎也成了他们的某种心灵图腾,或许因此川端康成最后选择了自杀,没有遗言,应验了他曾说的“无言的死,就是无限的活。”

文化的不同造就的人与文学也不同,于我而言还是更喜欢苏轼面对孤独时的开阔,“山高月小,水落石出”的《后赤壁赋》中,苏轼一人分饰三角,既是自己,又是孤鹤,也是白衣道士,人、影、神,互问互答,含蓄而巧妙地释放了心声。想起多年后苏轼晚年对陶渊明的《形影神三首》的和诗,其思想脉络早已在此有了伏笔。苏轼那股天地间之生气,与他起伏、丰富的人生经历互为注脚,用他的诗词摘句或可画一幅他的人生图景:

世事一场大梦,人生几度新凉。

万里归来颜愈少,此心安处是吾乡。

苏轼的书画也延续了诗文里的这股能量,每一笔都自有气韵,书法自然如行云流水,画出的墨竹,枯木,怪石,苍劲传神、自成一格,黄庭坚曰“东坡墨戏,水活石润,与今草书三昧。所谓闭户造车,出门合辙。”苏轼本质是个诗人,是文学家,书画只是“业余爱好”,却文气纵横、极具特色,他“诗画本一律”的绘画主张开创了中国文人画,苏轼称“士人画”。

近千年后的今天,我习画时重温东坡画论,依然受益匪浅,对他提出的“胸有成竹”有了多层面的理解,不仅是对绘画,也对人生,他强调的是一种整体全局观的把握,我想这也是他能够以开阔的胸怀和视角看待世界的原因所在。

中国文人的诗书画同源对日本是有一定影响的,许多日本文人对中国的书法绘画都有研究和学习,也有自成一体的欣赏章法,就说川端康成,曾与流亡日本的胡兰成有过交往,他非常赞赏胡兰成的书法,公开表示胡兰成的书法在日本没人比得上。川端康成对美学是有很深造诣的,他获得诺贝尔文学奖时瑞典学院这样评价:“作为一位将叙事技巧与画家的眼睛和感觉结合在一起的小说家,川端康成在探索爱、美、死亡以及价值追求等主题的过程中,极其完美地表现出日本的特征。”

也因为此,我很好奇到底是什么样的书法让日本美学大师如此叹服?看到胡兰成的书法时,感觉他的书写打破了我日常审美的法度,视觉冲击里我揣摩着川端康成的赞美缘由,或许这是符合日本文化的一种美:纤弱中暗藏力度,整体贯穿一股阴柔、妖冶之气。古人云“字如其人”,大概就是如此了。

今年时逢川端康成诞辰123年,想起他那些纤细柔美的小句子很是打动人:“思念是一场大雪,每一片雪花都是你。”于是起了重温的念头,可是夜里读到花未眠,还是不由得换成了案头的《东坡志林》,或许东坡海棠的自我释放更合我心。

时常翻阅苏轼的随性文字,总能“横看成岭侧成峰”,常读常有新感悟,在我眼里,苏轼才华盖世,机智幽默,温情可爱……几乎就是完美的化身,直到在不断阅读中发现这首《菩萨蛮·咏足》,算是破了完美想象:

涂香莫惜莲承步。长愁罗袜凌波去。

只见舞回风,都无行处踪。

偷穿宫样稳,并立双趺困。

纤妙说应难,须从掌上看。

对于妇女缠足,已公认是中国古代文化里无法掩盖的丑陋恶习,据说始于南唐宫廷,盛行于宋代,在苏轼生活的这个时期,妇女裹足是上层社会的流行风尚,这首词是苏轼于1073年在杭州通守任上所作,他在词中对时尚的纤纤玉足表示了欣赏和赞美,并且,此词首开了文人赞咏妇人三寸金莲的先河。

这样的事出现在众人热爱的苏子身上真叫人不爽啊,可转念一想,这就是凡间真实的苏子瞻,他不是人间高大全。现代诗词鉴赏家们品评这首词的时候,总要加上一句“这是苏轼以赞美的态度来批判和揭露北宋社会的陋习”,这种开脱与维护其实大可不必,苏轼毕竟不是现代人,再伟大的人也有其时代局限性,这点不必苛求,硬把现代人的思想强加给古人是违背常理的。我接受瑕不掩瑜的苏轼,若是被架上神坛像个假人,反而是他的不幸。

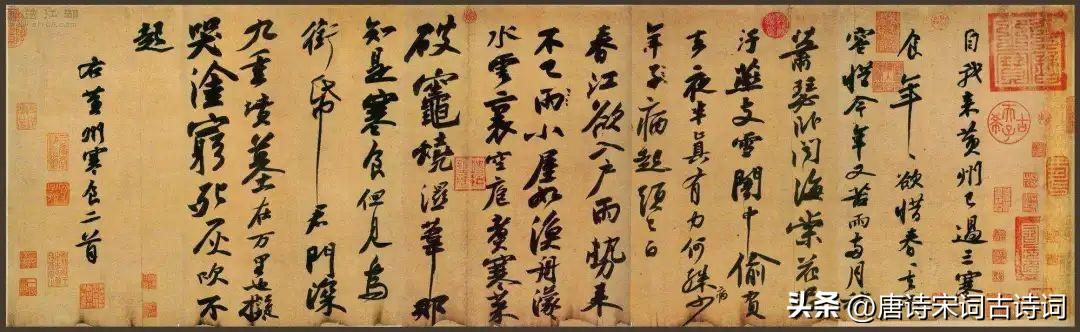

病态的审美终究会被前进的时代淹没,留下的本真自然才会成为不朽。当真性情的苏轼遇到孤独的海棠,美学便跨越了语言。在黄州的第三年,连月苦雨,寒食节这天苏轼独卧床头,听见雨打海棠,想那胭脂一样的花瓣如雪纷纷,掉落泥污中,暗夜里的雨就像大力怪神,偷偷把海棠背走了。海棠枝条零落,仿佛患病的少年,恐怕就算病愈也双鬓斑白已然老去了,真叫人无计可施,亦如自己的境遇。苏轼将心中郁结写入《寒食雨二首》:

自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕脂雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

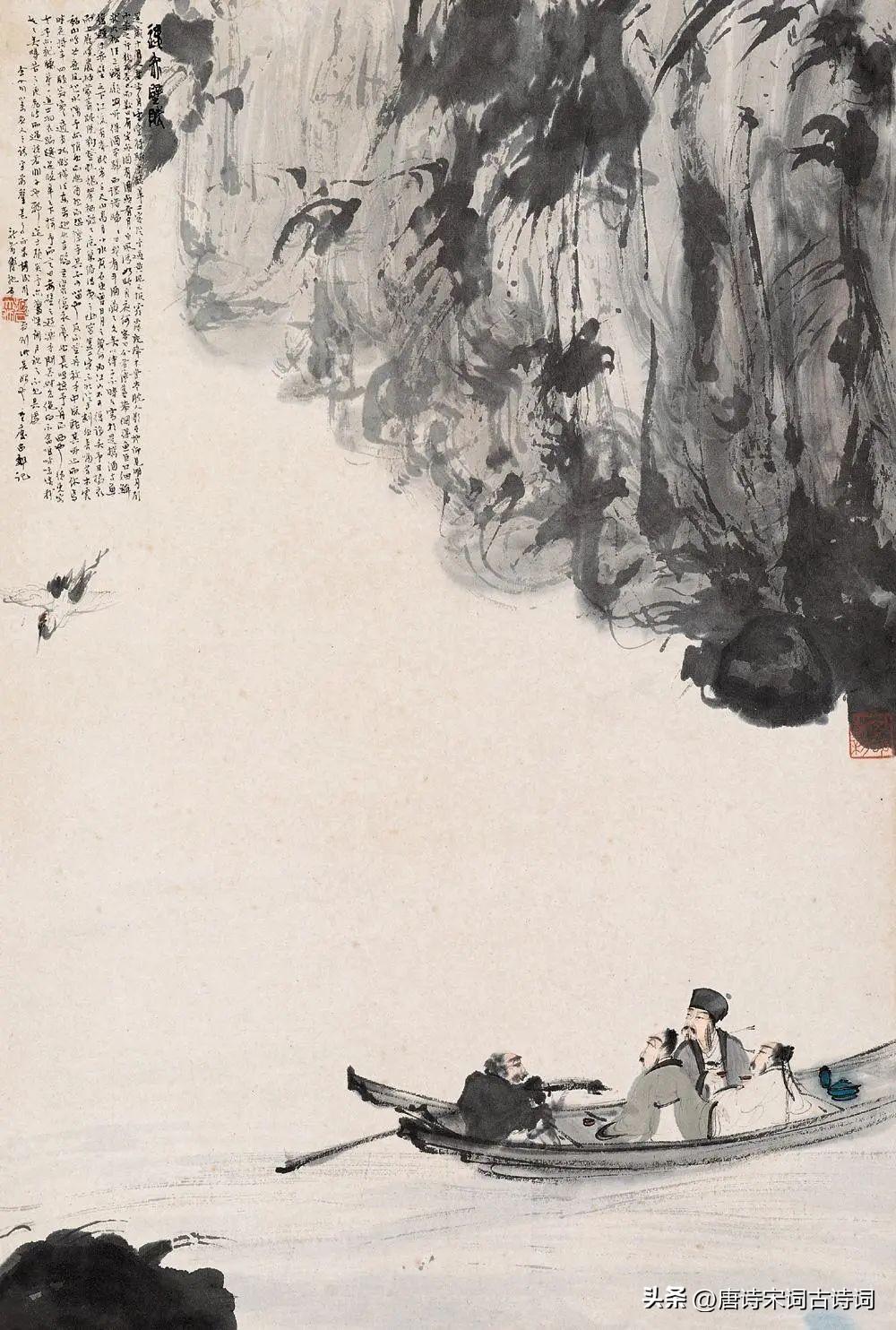

带着这股忿忿之气、怜惜之情,苏轼挥毫行笔,一气而就寒食帖,笔墨游走间跌宕起伏的情绪就是他对人世的慨叹,字里行间每一方寸都恰到好处得无可替代,这幅浑然天成的书法被世人誉为天下第三行书,正如王羲之当年写《兰亭序》一样,离了那时那刻那份心绪,再也无法复制同样作品,千古不朽的经典就这样诞生了。

也许这就是那株海棠送给怜惜它的知音苏子最好的礼物,苏轼内化为能量,成了那个旷达坚韧的苏东坡。

-作者-

一湖,一个热爱诗词的简单女子。

- 上一篇:有关民间名言警句摘抄(经典俗语谚语大全)

- 下一篇:没有了

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码